肩峰撞击综合症

相关结构基础概念

先去搞张右肩关节移除肱骨的侧视图解剖图

之前我们了解过肩关节是一个球窝关节,由三块骨头,即肱骨、肩胛骨和锁骨构成。这个球窝关节细分可以分为盂肱关节、肩锁关节、胸锁关节和肩胸关节

再看两张肩袖肌群前视图和后视图

喙肩韧带、喙突和肩峰共同构成喙肩弓,喙肩弓和肱骨头之间有一个间隙,这里的主要结构有滑囊、冈上肌肌腱、肱二头肌长头腱

滑膜与滑囊

滑膜(也称为滑膜层、滑膜或滑膜层)是一种特殊的结缔组织,是关节内部结构,与外部表面的纤维膜直接接触,并与内部表面的滑液润滑剂接触。产生滑液润滑关节

滑液囊又称滑囊、滑膜囊,是由滑膜包围的小型封闭性囊袋状结缔组织,其内充满少量黏性液体(滑液),常位于关节处(肌腱和骨性隆起之间,使肌腱可以在骨骼上轻松滑动),关节活动时可作为骨骼、肌腱、肌肉之间的缓冲,使减少摩擦并方便自由活动

冈上肌

- 起点:肩胛骨冈上窝

- 止点:肱骨大结节上部

- 主要作用:肩关节外展

肱二头肌长头肌

- 起点:肩胛骨盂上结节

- 止点:桡骨粗隆

- 主要作用:屈肘关节、前臂旋后

当一些原因导致我们肩峰下间隙变小,就可能会导致喙肩弓去撞击滑囊、冈上肌肌腱、肱二头肌长头腱

如何筛查

方案 1:疼痛弧

手臂外展 0-60° 没有疼痛,60-120° 产生疼痛,120-180° 疼痛消失,若满足则判定肩峰下撞击综合征

方案 2:补充实验

手搭在对侧肩膀上,抬起肘部至超过肩部高度,观察过程是否有疼痛,若满足则判定肩峰下撞击综合征

方案 3:Neer 实验

手臂垂直躯干平直前伸(前平举),逆时针做内旋动作(大拇指朝向下 👎),并抬过肩的高度,观察过程是否有疼痛,若满足则判定肩峰下撞击综合征

方案 4:Hawkins 实验

上学做操时的半臂间隔向前看齐...即半臂侧平举(屈肘 90°,屈肩 90°),然后做内旋动作,即以肘关节为支点小臂向下(顺时针)旋转,观察过程是否有疼痛,若满足则判定肩峰下撞击综合征

成因

原因 1:肩胛骨灵活性不足

上面肩袖肌群前视图和后视图中肱骨外展 0-30° 时,盂肱关节主导, 肩胛骨在这里处于微动或者不动状态

30-180° 时,盂肱关节:肩胸关节 = 2 : 1, 即肩部每活动 15°,其中 10° 由盂肱关节提供,另外 5° 由肩胸关节活动提供(肩肱节律)

如果肩胛骨上回旋或下回旋功能不好,肱骨旋转时,回旋角度不够,肱骨就可能会卡压到肩峰下间隙,造成肩峰撞击

原因 2: 肩袖肌群稳定性缺失

- 冈上肌:外展启动肌,15° 内,超过后由三角肌启动

- 冈下肌、小圆肌:外旋

- 肩胛下肌:内旋

正常情况下我们肱骨头是在关节盂内旋转,而不是滑动,滑动的话就可能会导致挤压到肩峰下结构,造成肩峰撞击

原因 3: 肱二头肌紧张

肱二头肌紧张会导致肱二头肌肌腱拉扯肩胛骨造成肩峰撞击

康复方案

针对肩胛骨灵活性的处理思路

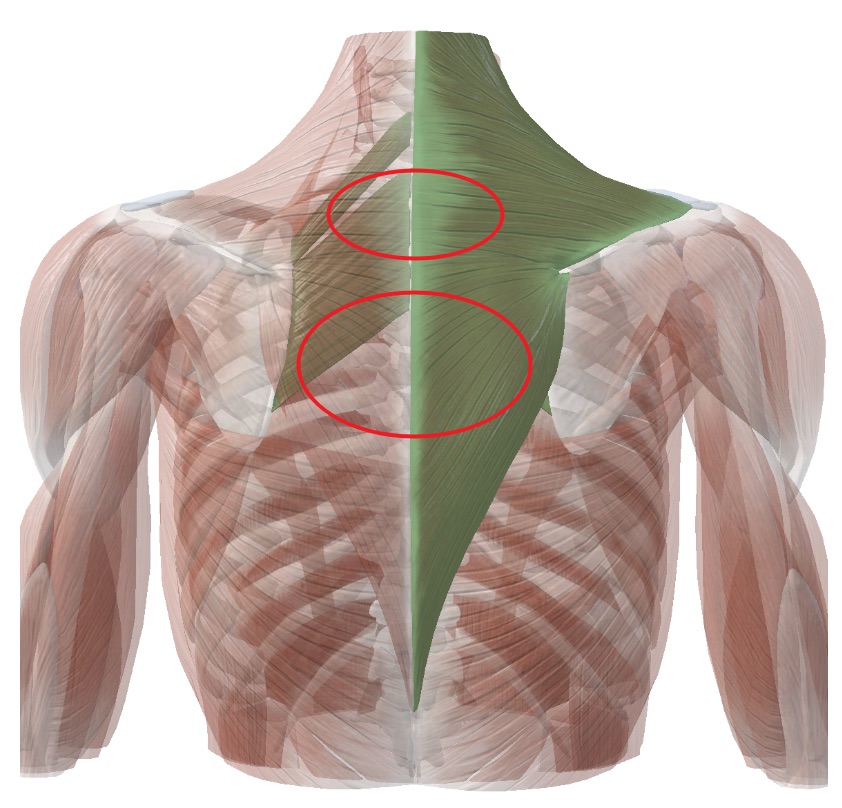

- 上回旋:斜方肌上束、斜方肌下束、前锯肌

- 下回旋:胸小肌、菱形肌、肩胛提肌

久坐人群斜方肌上束普遍会比较紧张,下束会比较薄弱,胸小肌会紧张,菱形肌偏弱,肩胛提肌偏紧张

训练爱好者卧推等练胸动作做多了胸小肌也容易紧张

故思路就是

- 松解:斜方肌上束、胸小肌、肩胛提肌

- 强化:斜方肌下束、菱形肌、前锯肌

筋膜球/手法松解方案

每个动作时长 1-2 min

- 斜方肌上束: 使用筋膜球按压颈后和肩颈处肌肉,锁骨边缘处如果按压费劲可以用手代替筋膜球(绿色点点处)

- 肩胛提肌:筋膜球按压,或者抬起手臂从头顶过去摸对侧耳朵,头转向手臂侧方向 45° 向下,手臂施加向下的力

- 胸小肌:胸部和肩部连接的部位有一个浅浅的窝的位置,手法按压或者俯卧在垫子上用筋膜球滚动

激活/强化方案

先激活,后强化

激活即用筋膜球进行按压滚动,但与松解不同,时间较短,15-30s。

- 斜方肌下束:Y 字伸展,即面朝下趴在垫子上,头贴地不抬起,两臂伸直并向两侧伸展,大拇指朝上 👍🏻,身体呈现 Y 字,上抬手臂 (4 x 15-20)

- 菱形肌:A 字伸展,即趴在垫子上,两臂伸直大拇指朝上 👍🏻,手臂与躯干 45° 左右夹角,抬起手臂同时携带头部前胸抬起 (4 x 15-20)

- 斜方肌下束&&菱形肌综合动作 IOS:面朝下趴在垫子上,额头点地,两臂伸直向前,手心朝下,手掌始终保持高于肩部,然后手肘后缩(W),这样前伸-后缩往复多次后,手臂在 W 状态下画圆大弧大弧大弧(重点),摸向对侧肩胛骨,如右手逆时针摸左侧肩胛骨,左手手心朝上顺时针摸右侧肩胛骨,摸到啥程度根据个人灵活性决定。然后左右侧交互反复 (15-20)

- 冈下肌、小圆肌:腋下垫毛巾夹住,屈肘 90° 向外旋转小臂;招财猫,即水平抬起肘部,屈肘 90°,小臂向上抬起至垂直,后期可用弹力带或绳索加重 (4 x 15-20)

- 肩胛下肌:屈肘 90° 弹力带或哑铃内旋 (4 x 15-20)

- 前锯肌:屈肘 90° 前伸小臂贴住泡沫轴靠墙上下滚动,注意发力

- 肱二头肌:手捏放松拉伸即可

最后

其实大家都不希望自己出现相关病症,除去不可抗力的外伤因素,这个病症日常微损伤的积累很重要,比如力量训练的不充分热身拉伸、过多的训练量或者久坐等其他因素。

久坐这个的话,可以考虑番茄钟定点提醒,工作量再大也不差活动筋骨这几分钟的任务点数

训练方面的话自己总结了几点:

- 充分热身拉伸

- 注意发力模式和动作规范

- 合理规划训练量和动作(肌腱恢复速度比肌肉慢很多,过度训练存在磨损 or 撕裂风险)

- 不必要少冲极限重量(1RM-2RM)

- 状态不好直接停练,不差这几次(影响动作质量进而增加损伤风险)

- 重视训练过程 or 日常生活身体反馈的信号(有不适及时停练调节休整,往往是从小小的不适最终发展成不期望的结果)

其他的话,多了解些解剖相关知识,才能更好的调整我们自己工作/日常/训练的状态,出现不适及早就医,相对传统骨科可能运动医学科更适合